診療報酬改定

4月は色々な事が変わったり新しく始まったりする時期ですが、

医療事務のお仕事をしている方にはとても重要な「診療報酬改定」というものがあり2年に1回報酬の改定が行われます。

その際には各医療機関の医療事務の皆様は対応に追われる事と思います。

診療報酬とは?

そもそも診療報酬とはどういう仕組みなのでしょうか?

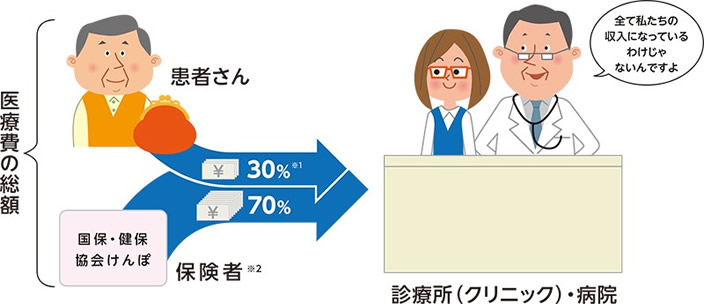

診療報酬とは、医療機関が患者様に施した医療行為や医薬品の処方に対して支払われる医療費のうち、保険者(患者様が加入している医療保険)から支払われる料金のことです。

年齢や所得によって異なることもありますが、基本的に医療費は、患者本人が3割、保険者が7割の費用を負担します。

※1 小学生未満・70~75歳は負担2割、75歳以上は1割~3割

※2 保険者が負担する医療費の一部は公費(税金)から支出されています

引用元:日本医師会(ホームページ)

診療報酬の使われ方

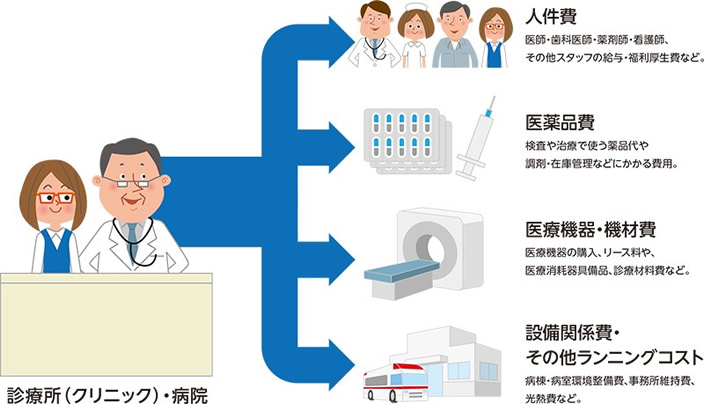

診療報酬=医師の収入ではありません。

診療所(クリニック)・病院において、医師・看護師など医療スタッフの人件費、医薬品・医療材料の購入費や施設を維持・管理していく費用は診療報酬の中から賄われています。

診療報酬は病院にとっての唯一の収入源でありその請求業務を担うのが医療事務です

引用元:日本医師会(ホームページ)

どうやって決まる?

厚生労働大臣は政府が決めた改定率を基に中医協※に意見を求め、中医協が個々の医療サービスの内容を審議し、その結果に基づいて、同大臣が決めた公の価格です。

価格は点数となっており、1点の単価は10円です。

※中医協(中央社会保険医療協議会)は厚生労働大臣の諮問機関で、公益委員(学者など)、診療側委員(医師代表など)、支払い側委員(健保組合など)3者で構成され、通常は合計20名。

引用元:中央社会保険医療協議会(厚生労働省ホームページ)

診療報酬は、医療制度の基本です!